Photovoltaik-Förderung 2025: Jetzt Fördermittel clever nutzen!

Eine PV-Anlage auf dem Dach kann sich doppelt lohnen und wurde hier mit Solardachziegeln mit Autarq-Technologie umgesetzt (Foto: We Sum GmbH)

Förderungen machen Photovoltaik lukrativer denn je: Zuschüsse, Steuerfreiheit und günstige Kredite warten. Unabhängiger werden, die Energiewende vorantreiben und langfristig finanziell profitieren!

Photovoltail-Förderung: Das Wichtigste kurz gefasst

- KfW-Förderungen bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für die Installation von PV-Anlagen und speichern.

- EEG-Vergütung: Sie ermöglicht Zahlungen für eingespeisten Solarstrom ins öffentliche Netz.

- Steuervorteile wie die Umsatzsteuerbefreiung und Steuerfreiheit gelten für Anlagen bis 30 kWp.

- Regionale Programme ergänzen die bundesweiten Förderungen durch Zuschüsse von Ländern und Kommunen.

- Eine Kombination von Förderungen macht es möglich, KfW-Kredite mit weiteren Zuschüssen zu verbinden.

- Solarpflichten treiben den Ausbau von PV-Anlagen in vielen Bundesländern voran.

- Photovoltaik-Förderung 2025: Bundesweite Förderungen laufen weiter, regionale Programmen sind ausbaufähig.

Wie wird Photovoltaik in Deutschland gefördert und welche Aspekte spielen eine Rolle?

Bei der Suche nach der idealen Photovoltaik-Förderung gilt es, mehrere Aspekte zu beachten. Ist die Photovoltaik-Anlage für ein Privathaus oder ein Firmengebäude geplant? Wird sie neu installiert oder gibt es bereits eine bestehende, die erweitert werden soll? Welche Art von Anlage soll installiert werden?

Die Förderung wird über mehrere Säulen geregelt. Der deutsche Staat bietet Unterstützung, außerdem gibt es regionale Förderprogramme, sei es von den Bundesländern, als auch von einzelnen Kommunen. Eine Steueraussetzung für Photovoltaik und Abschreibungsmöglichkeiten sollen PV-Anlagen zusätzlich schmackhaft machen.

Ein politisches Mittel, um die erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben, ist eine Solardachpflicht. Die aus SPD, Grünen und FDP bestehende Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass “alle geeigneten Dachflächen” künftig für die Solarenergie genutzt werden sollen. “Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden“, heißt es dazu. Einige Bundesländer haben dies bereits konkretisiert, beispielsweise Baden-Württemberg.

Welche Förderprogramme gibt es auf Bundesebene?

Der Bund fördert den Kauf und Betrieb von PV-Anlagen hauptsächlich auf zwei Wegen. Zum einen durch vergünstigte Kredite der Deutschen Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) und zum anderen über die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Das EEG ist im Jahr 2023 grundlegend reformiert worden, was Vereinfachungen für Betreiber:innen von privaten PV-Anlagen mit sich gebracht hat. Neue Photovoltaikanlagen mit bis zu 25 kWp dürfen seitdem den gesamten erzeugten Strom ins öffentliche Netz einspeisen, und nicht mehr nur bis zu 70 Prozent der Nennleistung. Außerdem gelten die Fördervergütungen nun auch für Solarmodule mit bis zu 20 Kilowatt Leistung, die im Garten stehen – für den Fall, dass nachgewiesen werden kann, dass eine Installation auf dem Hausdach nicht möglich ist. Zudem wird die Abrechnung erleichtert, da kein Erzeugungszähler mehr Pflicht ist, wenn die PV-Anlage nicht mehr als 30 MWh pro Jahr erzeugt.

Welche Rolle spielt die Kreditanstalt für Wiederaufbau bei der Photovoltaik-Förderung?

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet verschiedene Förderprogramme für PV-Anlagen. Eines ist der zinsgünstige Kredit namens „Erneuerbare Energien – Standard (270)“. Dieses Programm beinhaltet die Förderung von „Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf Freiflächen“. Gefördert werden damit unter anderem private und öffentliche Unternehmen, Vereine sowie Privatpersonen und gemeinnützige Antragsteller, falls diese einen Teil des erzeugten Stroms in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz erhält der Betreiber eine Einspeisevergütung. Dieser staatlich garantierte Preis ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz verankert.

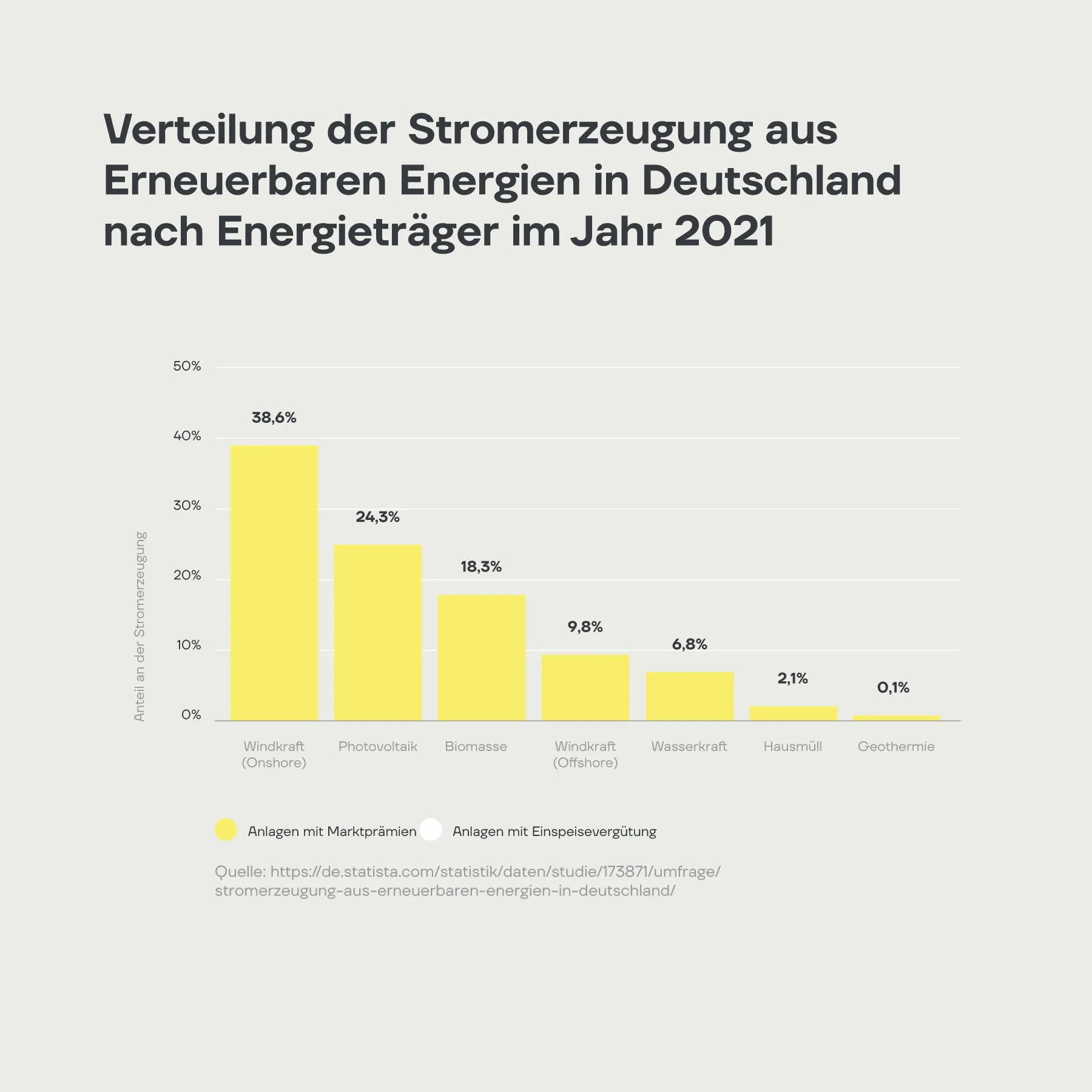

Photovoltaik spielt eine zentrale Rolle im Erneuerbare-Energien-Mix (Quellen: BDEW; Statistisches Bundesamt; BMWK; AGEB; Statistik der Kohlenwirtschaft; ZSW)

Wie kann man den KfW-Kredit mit anderen Fördermitteln kombinieren?

Die KfW-Kredithöhe für die Photovoltaik-Förderung beträgt maximal 150 Millionen Euro und ist innerhalb von 12 Monaten nach Zusage abrufbar, wahlweise in einer Summe oder in Teilbeträgen. Den individuellen Zinssatz ermittelt die Bank der Antragsteller:in anhand des Standorts, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der Qualität der Sicherheiten.

Die Mindestlaufzeit beträgt generell zwei Jahre. Während der tilgungsfreien Zeit sind nur die Zinsen zu bezahlen, danach werden gleich hohe vierteljährliche Raten zuzüglich Zinsen auf den noch zu tilgenden Kreditbetrag fällig.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verweist darauf, dass es wichtig sei, den Antrag zu stellen, bevor Aufträge an Bauunternehmen und Handwerksbetriebe vergeben werden, um Fördermittel erhalten zu können. Aufträge rund um die Planung können dagegen schon vor dem Antrag vergeben werden.

Der KfW-Kredit kann mit anderen öffentlichen Fördermitteln, wie etwa Zulagen und Zuschüssen, kombiniert werden. Das bedeutet, dass die gleichzeitige Inanspruchnahme einer staatlichen Förderung in Gestalt einer Einspeisevergütung, zum Beispiel nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, möglich ist.

Was ist bei der Photovoltaik-Förderung über die EEG-Vergütung möglich?

Der zweite zentrale Baustein der Photovoltaik-Förderung auf Bundesebene ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das seit Januar 2023 in seiner jüngsten Version gilt. Es setzt auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, weshalb Betreiber von PV-Anlagen von einer Fördervergütung profitieren können. Die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Energie richtet sich nach den zur Verfügung gestellten Kilowattstunden (kWh).

Durch die Neufassung des EEG-Gesetzes wird die Einspeisung des von einer Photovoltaik-Anlage erzeugten Stromes in das öffentliche Stromnetz ab dem 1. Januar 2023 besser vergütet. Und zwar deutlich: Der Vergütungssatz für Hausdachanlagen unter zehn Kilowatt Leistung, die ab dem 30. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden, steigt von 6,24 Cent auf 8,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Solarstrom. Das ist ein Plus von 31 Prozent, also knapp einem Drittel mehr als bisher. Größere Anlagen mit bis 40 Kilowatt Leistung erhalten für den über zehn Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil 7,1 Cent pro Kilowattstunde statt bisher 6,06 Cent: immerhin ein Plus von 17 Prozent.

Wie hoch ist die Einspeisevergütung 2025 - Der große Ratgeber mit Zahlen und Antworten

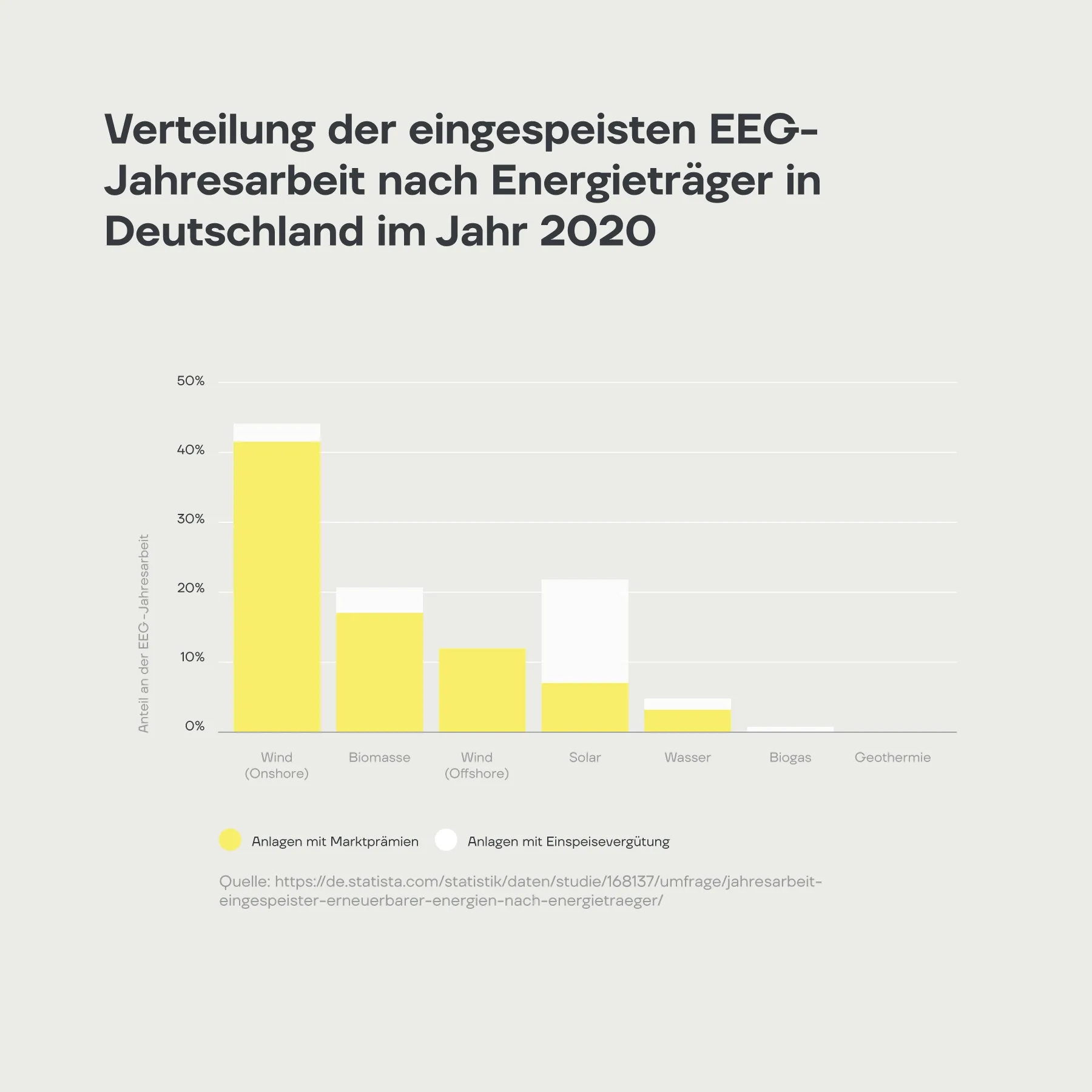

Anlagen mit Einspeisevergütung sind bei der Solarenergie sehr präsent. (Quellen: Bundesnetzagentur; Bundeskartellamt)

Photovoltaik-Anlagen, die vor dem 30. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden, werden mit den alten Vergütungssätzen bedacht. Das Gesetz garantiert Betreibern von Photovoltaik-Anlagen, 20 Jahre lang eine gleichbleibende Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom zu erhalten.

Außerdem regelt die Neufassung des EEG-Gesetzes, dass ersatzweise im Garten aufgestellte, sprich auf einer Freifläche positionierte Solarmodule, ebenfalls gefördert werden, wenn sie nicht auf dem Hausdach angebracht werden können.

Welche steuerlichen Vorteile bringt die Neufassung des EEG mit sich?

Sobald man aus seiner Photovoltaik-Anlage erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeist, ist man Teil eines sogenannten Netzparallelbetriebs. Da die PV-Anlage Gleichstrom produziert, in das öffentliche Stromnetz aber nur Wechselstrom eingespeist werden kann, muss der über die Photovoltaik-Anlage generierte Strom mithilfe eines Wechselrichters umgewandelt werden. Eine Abnahmegarantie verpflichtet die Stromnetzbetreiber dazu, den über die Photovoltaik-Anlage generierten Strom abzunehmen und zu vergüten.

Beachten müssen Betreiber:innen einer Photovoltaik-Anlage, die Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen, dass sie für das Finanzamt damit zu einem gewerblich tätigen Unternehmer werden und deshalb Steuerzahlungen anfallen können.

Für eine übliche Photovoltaikanlage (bis 30 Kilowatt installierter Leistung) an oder auf einem Gebäude entfällt jedoch seit dem 1. Januar 2023 die Besteuerung komplett – und zwar bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Welche Photovoltaik-Förderungen bieten die Bundesländer an?

Auch die einzelnen Bundesländer haben in der PV-Förderung in den vergangenen Jahren Gas gegeben. Ein Großteil der Förderprogramme auf Länderebene ist aufgrund der Vielzahl der bereits eingegangenen Förderanträge und der Erschöpfung der vorhandenen Fördermittel jedoch schon wieder ausgelaufen.

Anbei findest du einen Überblick zum aktuellen Stand der Photovoltaik-Förderung in allen Bundesländern, nach Größe der Länder sortiert.

Photovoltaik-Förderung in Nordrhein-Westfalen

In NRW steht die sogenannte progres.NRW Förderung im Zentrum der PV-Förderungen. Darin bündelt das Land den Großteil seiner klima- und energiepolitischen Förderaktivitäten. Gefördert werden damit unterschiedliche Projekte: Von Freiflächen-PV-Anlagen bis hin zu Agro-Photovoltaik- und Floating-PV-Anlagen. Fassaden-Photovoltaik und Carports mit PV-Dach werden ebenfalls vom Land NRW bezuschusst.

Photovoltaik-Förderung in Bayern

Im bayerischen Freistaat gibt es momentan kein PV-Förderprogramm, das PV-Speicher-Programm wurde bereits im April 2022 eingestellt. Bayerische Städte wie München (dazu später mehr) oder Regensburg bieten aber kommunale Förderprogramme an.

Photovoltaik-Förderung in Baden-Württemberg

Obwohl in Baden-Württemberg seit dem 1. Mai 2022 beim Bau neuer Wohngebäude eine Photovoltaik-Pflicht gilt, die sich seit dem 1. Januar 2023 auch auf grundlegende Dachsanierungen erstreckt, hat das Bundesland keine zusätzlichen Photovoltaik-Förderungen aufgelegt. Über die baden-württembergische Staatsbank L-Bank wird die Anschaffung einer Solaranlage mit einem Stromspeicher mit 200 Euro pro Kilowattstunde gefördert, wenn die Anlage ins Netz einspeist. Zudem vergibt die L-Bank seit dem 1. April 2023 Förderdarlehen für PV-Aufdach-Anlagen (mit Zinsbonus) und für sonstige Anlagen zu Standardkonditionen.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Baden-Württemberg

Photovoltaik-Förderung in Niedersachsen

Explizite PV-Förderprogramme finden Eigentümer:innen in Niedersachsen nicht. Einige Programme der landeseigenen N-Bank setzen bei Bau- und Modernisierungswilligen Anreize für klimaschonende Investitionen, etwa für die Dachsanierung. Über die Landesbürgschaft WEG erhalten Wohnungseigentümergemeinschaften eine Landesbürgschaft, um Darlehen zur Finanzierung energetischer Modernisierungsmaßnahmen abzusichern. Dazu zählen auch Investitionen in Photovoltaik.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Niedersachsen

Photovoltaik-Förderung in Hessen

Eine landesweite Photovoltaik-Förderung gibt es in Hessen nicht, allerdings hat das Bundesland eine Reihe von Programmen für die energetische Sanierung im Eigentum und in Mietobjekten auf den Weg gebracht. Wer etwa den KfW-Kredit 261 in Anspruch nimmt, kann eine weitere Zinsreduzierung vom Land Hessen beantragen. Immobilienbesitzer:innen, die ihr Haus nach Passivhausstandard umbauen, erhalten ebenfalls Landeszuschüsse.

Photovoltaik-Förderung in Rheinland-Pfalz

Aktuell bietet das Land Rheinland-Pfalz keine länderspezifischen Solarthermie- oder Dachsanierungs-Förderungen an. Bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz besteht die Möglichkeit, eine kostenfreie Energieberatung in Anspruch zu nehmen.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Rheinland-Pfalz

Photovoltaik-Förderung in Sachsen

Zurzeit gibt es keine aktuell abrufbare Förderung für Photovoltaik in Sachsen. Die Förderrichtlinie Speicher, die Investitionen in Batteriespeicher in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage bezuschusste, ist ausgelaufen, da die dafür vorgesehenen rund 3,8 Millionen Euro binnen kurzer Zeit ausgezahlt wurden.

Photovoltaik-Förderung in Berlin

In Berlin ist das Förderprogramm SolarPLUS ein zentraler Baustein des Solarcity-Masterplans. Ziel von SolarPLUS ist es, möglichst viele Dächer, Balkone und geeignete Flächen mit PV-Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie zu versehen. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sind antragsberechtigt. Zuschüsse gibt es u.a. für Stromspeicher, Fassaden-Photovoltaikanlagen und auch Beratungsleistungen im Vorfeld von Solarprojekten. Seit Februar 2023 bezuschusst das Land Berlin auch die Anschaffung von Photovoltaik-Balkonmodulen mit bis zu 500 Euro.

Photovoltaik-Förderung in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat ein PV-Fördervolumen in Höhe von 75 Millionen Euro ausgelobt, das laut Energieminister Tobias Goldschmidt bis Mitte der 2020er-Jahre ausreichen soll. Die Förderung ist in zwei Phasen aufgeteilt: Die erste Phase startete im Januar 2023 und umfasst insbesondere die Förderung der Heizung. Die zweite Phase startete im Juni 2023 und sieht eine Stromspeicher-Förderung vor, bezuschusst werden Batteriespeicher und Batteriemanagementsysteme. Auch eine Wallbox-Förderung bieten einzelne Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein an.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Schleswig-Holstein

Photovoltaik-Förderung in Brandenburg

Das Land Brandenburg hat sich mit der „Energiestrategie 2040“ das Ziel verordnet, bereits im Jahr 2030 100 Prozent des Landesstrombedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Allerdings bietet es aktuell keine eigenen Förderungen für Photovoltaik an. Tools wie der Solaratlas Brandenburg unterstützen Interessierte zumindest bei der Suche nach geeigneten Flächen für Solaranlagen.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Brandenburg

Photovoltaik-Förderung in Sachsen-Anhalt

Die Photovoltaik-Förderung „Sachsen-Anhalt SPEICHERT“ hat das Bundesland im Jahr 2023 eingestellt. Als Grund dafür nennt die Landesregierung die Anfang 2023 beschlossenen Regelungen des Bundes, die für Photovoltaikanlagen Steuererleichterungen vorsehen. Nicht unter den Tisch fallen soll aber auch, dass Sachsen-Anhalt trotz des Auslaufens der Landesförderung die Photovoltaik-Ziele des Bundes in den vergangenen Jahren erreicht oder überschritten hat.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Sachsen-Anhalt

Photovoltaik-Förderung in Thüringen

Bis zum Jahr 2025 sollen nach den Plänen der Landesregierung 100.000 Photovoltaik-Dächer in Thüringen Strom erzeugen. Allerdings bietet das Land aktuell kein Förderprogramm. Das Programm „Solar Invest“, das über die Thüringer Aufbaubank lief und mit dem vor allem der Energie-Eigenverbrauch mithilfe von Photovoltaik-Technik erhöht werden sollte, lief bereits 2022 aus, da die Fördertöpfe von 10 Millionen Euro bereits ausgeschöpft waren.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Thüringen

Photovoltaik-Förderung in Hamburg

Der Hamburger Senat möchte mit dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz den CO2-Ausstoß bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Dazu sollte ab 2024 ein Förderprogramm geben, das Bürger:innen die Investition erleichtert. Konkretisiert wurde diese Absicht bislang aber noch nicht. Unterstützung erhalten Hamburger:innen in Form von Beratung. Im Rahmen der Hamburger Gründachförderung vergibt die Hamburgische Investitions- und Förderbank IFB Zuschüsse bei der Dachsanierung mit Gründachanlage. Mit dem Förderprogramm „Erneuerbare Wärme“ der IFB Hamburg unterstützt der Stadtstaat die Solarthermie.

Photovoltaik-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern

Wer sich nach PV-Förderungen in Mecklenburg-Vorpommern umschaut, entdeckt überwiegend Verweise auf Bundesfördermittel. Vom Landesförderinstitut (LFI) werden im Rahmen der Klimaschutzförderung beispielsweise „investive Vorhaben zur Energieeinsparung und zur Verbesserung der Energieeffizienz” gefördert. Allerdings richtet sich dieses Angebot an Kommunen und Unternehmen, ist also für PV-Anlagen auf privaten Wohnhäusern kein geeigneter Fördertopf.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern

Photovoltaik-Förderung im Saarland

Das Saarland hat sich zum Ziel gesetzt, Photovoltaik deutlich auszubauen. Aktuell fließen für dieses Vorhaben jedoch keine Landes-Fördergelder für private Anlagen. Die Energieberatung Saar bietet Beratungen an, die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr im Saarland initiiert wurden. Die Verbraucherzentrale Saarland stellt ebenfalls umfassende Informationen und Beratungsoptionen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Förderung im Saarland

Photovoltaik-Förderung in Bremen

Derzeit gibt es zur PV-Förderung in Bremen keine über die Maßnahmen des Bundes hinausgehenden Zuschüsse oder Programme. Der örtliche Energieversorger SWB bietet umfangreiche Beratungsangebote sowie wechselnde Angebote und Fördermöglichkeiten.

Welche PV-Förderprogramme bieten die Kommunen an?

Auch Kommunen haben es sich zur Aufgabe gemacht, PV- Förderung zu betreiben und so ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Einige Kommunen fördern kleine Photovoltaik-Anlagen, die Private meist auf dem Balkon oder ihrer Dachterrasse installieren. Genannt werden sie deshalb Balkonkraftwerke. Dabei handelt es sich um Photovoltaik-Module, die über einen Schutzkontaktstecker (bekannt als Schuko-Stecker) für die Steckdose oder einen zugelassenen Spezialstecker mit entsprechender Spezial-Steckdose sowie einen integrierten Wechselrichter verfügen.

Wie groß die Nachfrage nach solchen Förderungen ist, zeigt das Beispiel aus der bayerischen Stadt Penzberg, wo der zur Verfügung gestellte Fördertopf bereits zehn Tage nach dem Start des Projektes leer war.

Was die PV-Förderung betrifft, sind einige Kommunen weiter als viele Bundesländer.

Photovoltaik-Förderung in Köln

Die Stadt Köln hatte im Oktober 2023 drei neue Förderprogramme zur Förderung von Photovoltaikanlagen auf Gewerbe- oder Wohngebäuden sowie zur Gebäudesanierung von Wohngebäuden gestartet. Dabei wurde die Förderung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Steckersolargeräten für bestehende Wohngebäude erhöht und ausgeweitet. Gefördert werden unter anderen netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen, Steckersolargeräte, Batteriespeicher für netzgekoppelte PV-Anlagen sowie „innovative Sondermaßnahmen“, über die im Einzelfall entschieden werde.

Auf der oben verlinkten Webseite der Stadt Köln wird darüber informiert, sobald eine Antragstellung in 2025 möglich ist.

Photovoltaik-Förderung in München

Die Stadt München hat im Juni 2023 den Masterplan solares München beschlossen. Dieser strebt einen weitgehenden Photovoltaik-Ausbau an, so dass „langfristig rund 25 Prozent des Stromverbrauchs der Stadt mit innerstädtischen Solaranlagen gedeckt werden können“. Die Förderung Klimaneutrale Gebäude (FKG) der Stadt München umfasst zum Beispiel Zuschüsse zu solarthermischen Anlagen, Balkonkraftwerken und für eine Photovoltaikberatung.

Solar München: So kannst du vom Masterplan Solares München profitieren

Photovoltaik-Förderung in Berlin

In Berlin wurde mit dem Förderprogramm SolarPLUS das erfolgreiche Förderprogramm EnergiespeicherPLUS um bislang unbegrenzte Zeit fortgeführt und erweitert. Im Vordergrund der Förderung stehen weiterhin Investitionen in Batteriespeicher, die zusammen mit neuen Photovoltaikanlagen installiert werden. Unterstützt werden anteilig die Kosten für die Vorbereitung von Solar-Projekten, also für die Erstellung von Studien, Gutachten und Konzepten. Außerdem können Mieterstromprojekte bezuschusst werden, die bisher häufig wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt wurden. Darüber hinaus werden Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden gefördert, sowie Fassaden-Photovoltaikanlagen und die Kombination von Gründächern mit Solaranlagen.

Wie wird Photovoltaik über die Steuer gefördert?

Photovoltaik ist nun weitgehend steuerfrei. Seit dem 1. Januar 2023 entfällt beim Kauf einer PV-Anlage sowie dem dazugehörigen Stromspeicher und weiterer Anlagenteile die Umsatzsteuer. Diese Regelung gilt auch für Solardachziegel.

Weiterhin sparst du die Einkommensteuer auf die Einspeisevergütung und deinen Eigenverbrauch. Eine PV-Anlage abzuschreiben, ist somit nicht mehr möglich – jedenfalls nicht für Installationen bis 30 kWp. Leistet deine PV-Anlage mehr als 30 kWp, ist die Abschreibung nach wie vor ein Mittel zum Steuernsparen.

PV-Anlage und Steuern: Was gilt bei einer Installation 2024?

Abschreibung PV: So kannst du deine privat betriebene Solaranlage von der Steuer absetzen

Wie werden Wallboxen von der KfW und Bundesländern gefördert?

Wer plant, eine Wallbox, sprich eine an einer Wand oder Säule befestigte Ladestation für Elektroautos, zu installieren, kann ebenfalls auf Zuschüsse bauen.

Unter anderem die KfW bietet Zuschüsse für die Wallbox für E-Autos an. (Bild: ambiCHARGE)

Über den „Ladestationen für Elektrofahrzeuge“ genannten Zuschuss der KfW können bis zu 900 Euro pro Ladepunkt – für den Kauf und die Installation von Ladestationen, die nicht öffentlich zugänglich sind – beantragt werden.

Allerdings gilt das nur für Unternehmen, Einzelunternehmer oder auch freiberuflich Tätige – also nicht für Privatpersonen. Die Gesamtkosten müssen sich auf mindestens 1.285,71 Euro pro Ladepunkt belaufen, um den Zuschuss in Anspruch nehmen zu können.

Im September 2023 wurde die neue KfW-Förderung „Solarstrom für Elektroautos (442)“ für Privatpersonen freigeschaltet. Damit waren bis zu 10.200 Euro Zuschuss zu erhalten, bei kombiniertem Kauf und Installation einer Wallbox, einer Photovoltaikanlage und einem stationärem Solarspeicher. Allerdings waren auch diese Fördermittel schnell ausgeschöpft. Rund 33.000 Anträge seien positiv entschieden worden, wie die KfW mitteilt.

Fazit

Die Photovoltaikförderung in Deutschland ist speziell auf Länderebene noch ausbaufähig. Zahlreiche Bundesländer haben sich zwar ambitionierte PV-Ziele gesetzt, verweisen bei den Förderungen aber auf den Bund. Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V., bekräftigte im Interview: „Wer die Finanzierung der Energiewende in Frage stellt, gefährdet nicht nur den Klimaschutz, sondern die ökonomische Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ Der „Abbau von Hemmnissen und Bürokratie” sei ein entscheidender Punkt, genauso wie „günstige Finanzierungsbedingungen”.

Und nicht vergessen: Nach spätestens 15 Jahren hat sich die Anschaffung einer PV-Anlage amortisiert, und du verbuchst Gewinne – und das oftmals über weitere 15 Jahre oder länger.

Amortisation Photovoltaik: Wann lohnt sich die Installation?

Christian Bernhard - zuletzt aktualisiert im Januar 2025